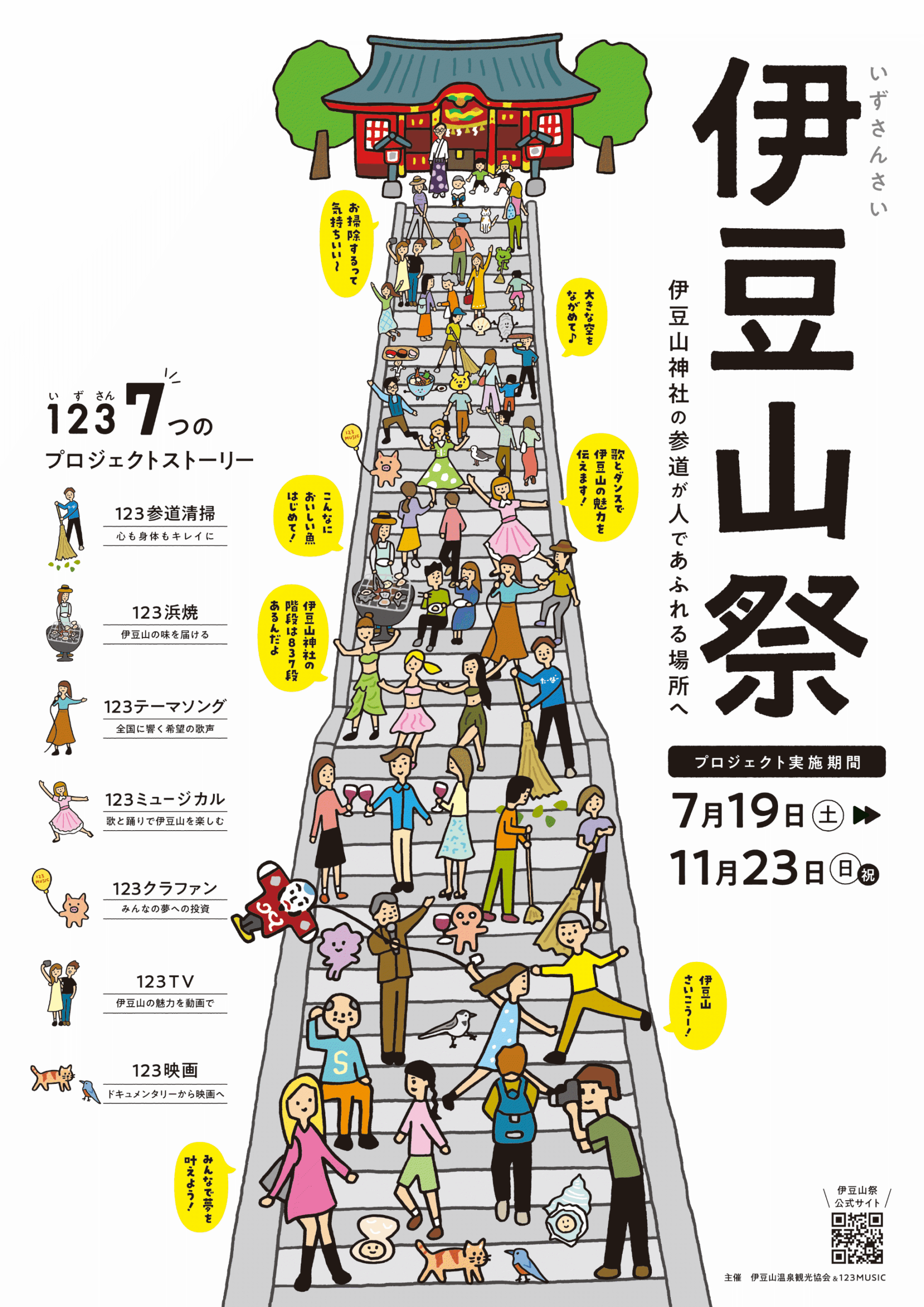

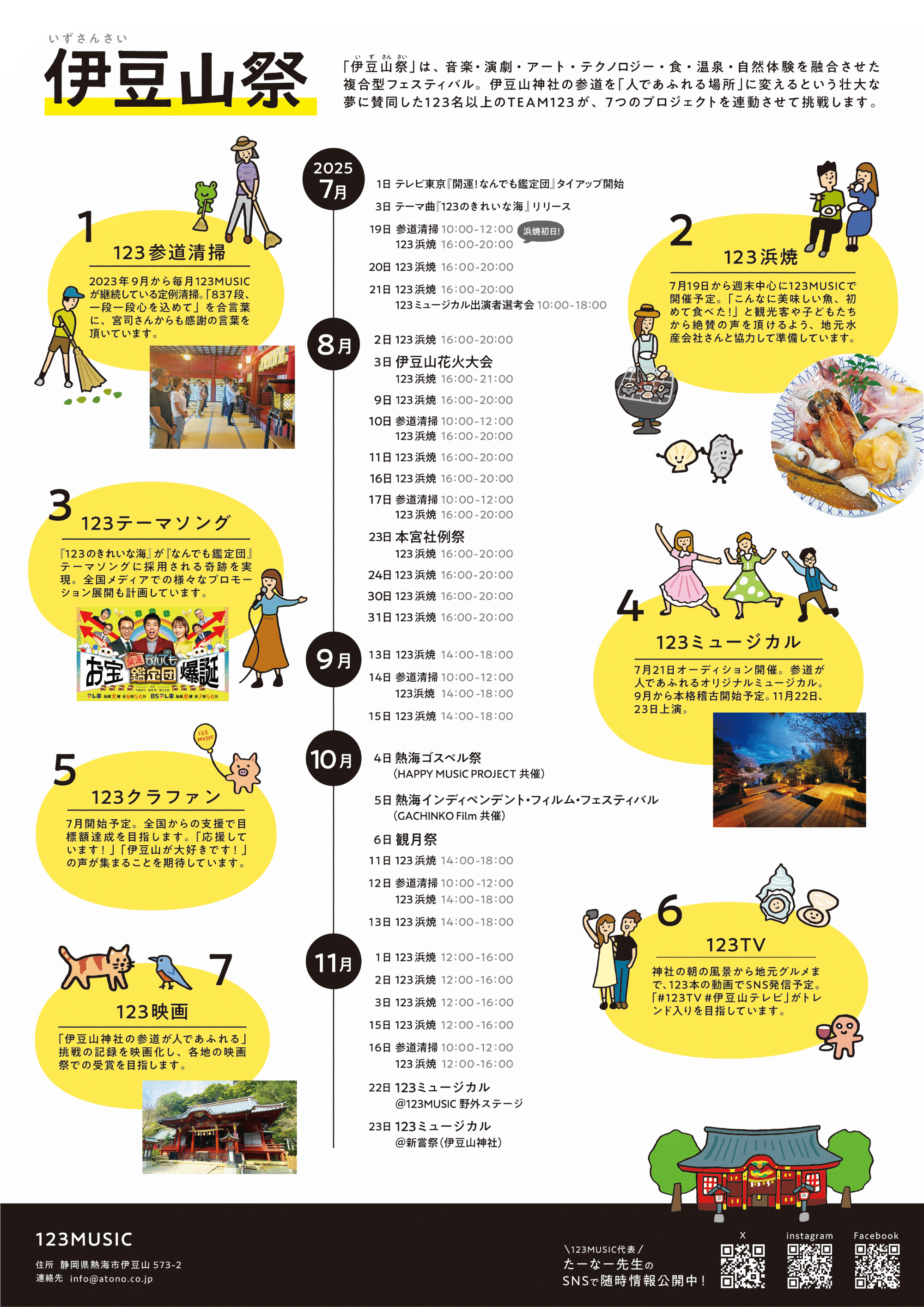

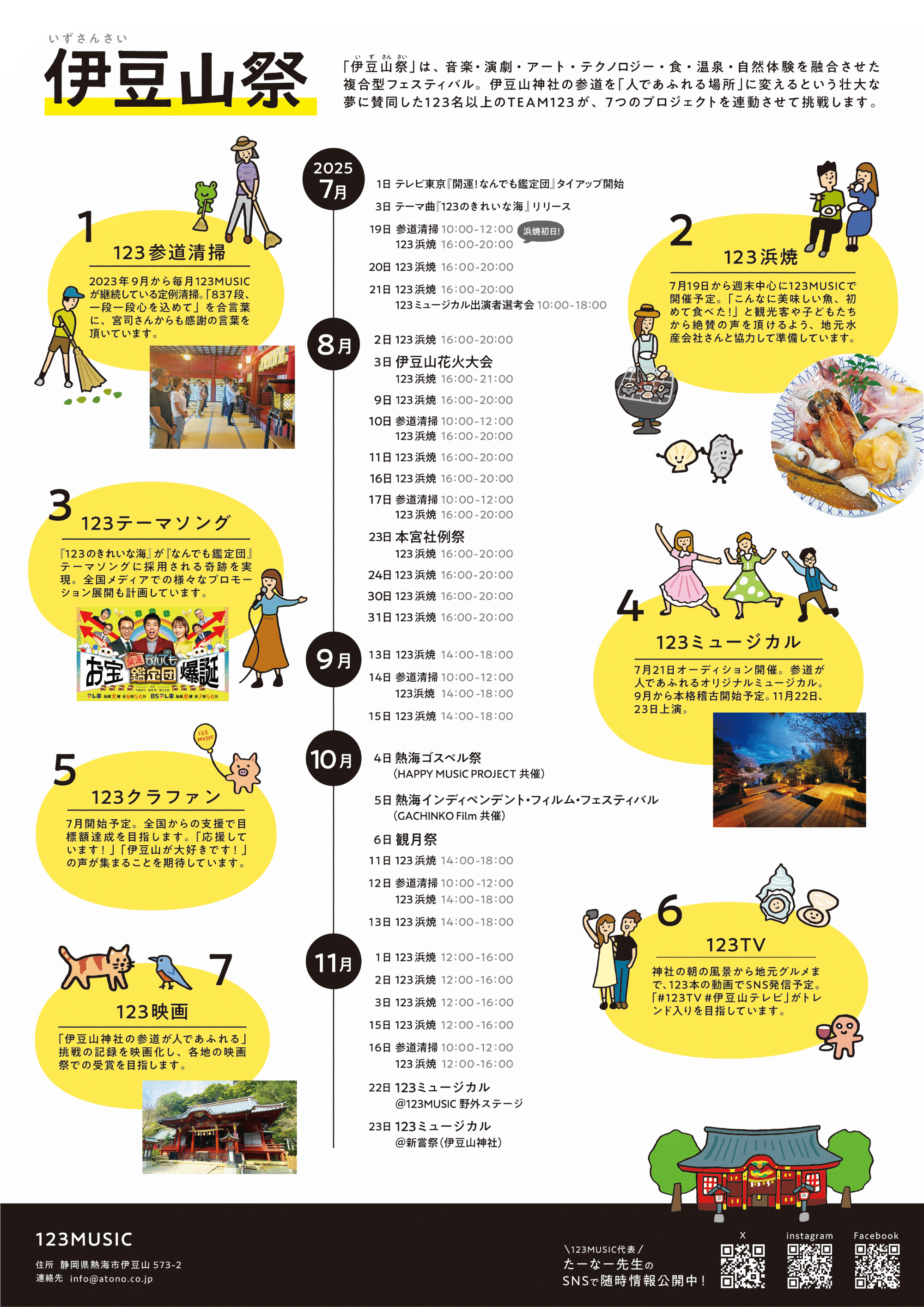

復興を目指す伊豆山神社の参道が人であふれる夢を実現する【伊豆山祭】プロジェクト

【伊豆山祭(いずさんさい)】参道清掃×浜焼×テーマソング×ミュージカル×クラファン×TV×映画で盛り上げ伊豆山神社の参道を人と笑顔であふれさせる挑戦です。SNSフォロー拡散&クラファンであなたの力が伊豆山の未来を照らす原動力になります。ぜひ...

伊豆山神社の参道が人であふれる

序章:再生の兆し、活気あふれる参道の光景

静岡県熱海市、相模湾を見下ろす高台にひっそりと佇む伊豆山神社。古くから修験道の霊場として、そして「伊豆」という地名の発祥地としても知られるこの神聖な場所に、今、かつてないほどの活気が戻りつつあります。

初詣や毎年4月に行われる例大祭の日には、この歴史ある地を目指す多くの人々で参道は賑わい、その様子はまさに「人であふれる」という言葉がぴったり。この活気は、ただの観光地の賑わいだけではありません。

その背景には、2021年7月に伊豆山地区を襲った土石流災害からの復興という、まだ道半ばの現実があります。多くの尊い命が失われ、地域社会に深い傷跡を残したあの悲劇から、なぜ伊豆山神社の参道にはこれほど多くの人々が引き寄せられるのでしょうか。

この記事では、その理由を歴史、伝説、そして現代のポップカルチャーといった様々な視点から紐解き、この賑わいが地域にとってどのような希望の光になっているのかを深く探っていきます。参道に響く人々の足音は、個人の願いや信仰の現れであると同時に、地域全体の再生を願う人々の想いが一つになった、感動的なシンボルなのです。

第一部:歴史と伝説が誘う、人と神の物語

縁結びの神話:源頼朝と北条政子の愛の物語

伊豆山神社が「縁結び」の聖地として有名になったのは、歴史に名を残すあの源頼朝と北条政子の物語に始まります。平治の乱で敗れて伊豆国へ流されてきた源頼朝は、伊豆山神社を深く信仰していました。

そこで出会ったのが、頼朝の監視役を務めていた豪族、北条時政の娘、政子です。二人は身分を超えて互いに心を通わせ、伊豆山神社は二人の愛が育まれた場所となりました。

境内には、二人が腰掛けて愛を語り合ったとされる「腰掛石」や、政子が親の決めた縁談を嫌い、婚礼の席を抜け出して頼朝と落ち合った「逢初橋」が今も残されています。当時としては珍しい恋愛結婚を成就させた二人の逸話から、伊豆山神社は縁結びや恋愛成就を願う人々の厚い信仰を集めるようになりました。こうしたロマンチックな史跡は、現代の参拝客にとっても特別な意味を持ち、多くの人々が二人の愛の軌跡をたどりながら、それぞれの願いを託す心の拠り所となっています。

この物語は、近年、再び大きな注目を浴びることになりました。2022年のNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の放映が、源頼朝と北条政子の物語に改めて光を当て、神社の知名度を飛躍的に高めたのです 3。ドラマにちなんだ御朱印が頒布されるなど、歴史的なコンテンツとの連携は、新たな歴史ファンを呼び込み、参道の賑わいをさらに活気づける要因となりました。

最強の守護神:赤白二龍が守る聖地

伊豆山神社には、源頼朝と北条政子のロマンスとはまた違う、さらに神秘的な魅力があります。それが、水と火の力を持つ「赤白二龍」という守護神の伝説です。

古くから伝わる伝説によれば、この二匹の龍は伊豆山の地下に交わり、その尾は箱根の芦ノ湖に、頭は伊豆山の地底に位置しているとされています。そして、伊豆山に湧き出る温泉「走り湯」は、この龍の両眼や耳、鼻穴、口から湧き出す湯なのだと言い伝えられています。

この龍神伝説は、伊豆山神社を単なる歴史的建造物ではなく、「強運守護」や「縁結び」のご利益をもたらす、まさに最強のパワースポットとしています。手水舎には赤と白の龍の頭が彫られており、その口から流れる清らかな水は、赤白二龍の力が宿るといわれています。

このように、伝説が神社のあちこちで具体的に感じられることで、参拝者は神秘的な世界観を体感し、伊豆山という土地全体が持つ強力なエネルギーを感じることができるのです。伊豆山神社の魅力は、史実に基づいたロマンスと、神話的な龍神伝説という全く異なる二つの物語が重なり合い、多様な関心を持つ人々を引きつけている点にあります。歴史好きは大河ドラマに触発されて、スピリチュアルなことに興味がある人は龍神の力に惹かれて、それぞれの動機で参道を訪れるのです。

第二部:現代が創る新たな巡礼の形

「キョンキョン鳥居」が示す、現代の信仰

伊豆山神社の参道には、源頼朝と北条政子の物語に加えて、現代の巡礼地となっている鮮やかな朱色の鳥居があります。それは、2010年に俳優の小泉今日子さんが奉納し、ファンの間で「キョンキョン鳥居」の愛称で親しまれるようになった鳥居です。

この鳥居は、伝統的な神社の風景の中に、現代のポップカルチャーがもたらした新しいシンボルとして、多くの人々を惹きつけています。

小泉さんが鳥居を奉納した後に、ドラマ『あまちゃん』で再ブレイクを果たしたという逸話は、この鳥居が「強運をもたらす」という物語を生み出しました。強運を願う現代人は、この鳥居を目当てに伊豆山神社を訪れ、新しい形の聖地巡礼を行っています。

この現象は、テレビなどのメディアだけでなく、実際に訪れた人々がブログやSNSで自分の体験を発信することで、さらに広く拡散されています。伝統的な信仰とは少し違う、芸能人という「スターとの繋がり」を求めて人々が神社を訪れるこの現象は、信仰のあり方が個人的な祈りから、メディアを通じて可視化・共有される体験へと変化していることを示しています。この「キョンキョン鳥居」は、古くからの神社が現代社会で新しい層にアプローチし、参道の賑わいを生み出す大切な要素となっているのです。

メディアと地域:大河ドラマがもたらした再評価

NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の放映は、伊豆山神社の魅力を再発見する大きなきっかけとなりました。ドラマを通じて、源頼朝と北条政子の愛の物語が再び脚光を浴び、二人にゆかりのある伊豆山神社への注目度はぐっと高まりました。神社では、この機会に合わせてドラマにちなんだ特別な御朱印を頒布するなど、コンテンツと連携した取り組みが行われました。

伊豆山神社は、かつて伊豆大権現と呼ばれ、徳川家康も参拝したという由緒ある歴史を持つ場所です。大河ドラマがもたらした再評価は、単にロマンスの聖地としての側面だけでなく、こうした歴史的背景にも再び光を当て、新たな歴史ファンが巡礼に訪れるようになりました。現代的なメディアが、古くからの信仰や歴史を再構築し、幅広い層の関心を引きつけることで、伝統的な神社が新しい役割を担い、参道の賑わいを創り出しているのです。

第三部:石段と復興の道

837段の石段:心身を清める健脚の道

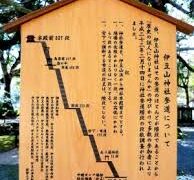

伊豆山神社の本殿へ続く道には、伊豆山漁港近くの「走り湯」から続く、なんと837段もの石段があります。古くからこの場所は、役小角などの修験者や修行僧が心身を鍛えるための霊場であり、この石段は修行の道を象徴するものでした。

現代の参拝者にとっても、この長い石段を登ることは、ただの肉体的な試練ではありません。中には、この石段を「リハビリや体力テスト」だと捉える人もおり、登りきったときの達成感や充実感を語る体験談も多く見られます。また、この神社が「健脚の神様」としても信仰されていることも、この石段の存在と深く結びついています。

この長い道のりは、自分との対話の機会となり、心身を清める精神的なプロセスとして捉えられています。とはいえ、参拝者の体調や状況に合わせて、境内に近い「上の駐車場」を利用する選択肢もあるので、誰もが無理なく参拝できるよう配慮されています。

土石流からの再起:それでも人々が集まる理由

2021年7月3日、伊豆山地区は、違法な盛り土が崩れたことによる土石流災害に襲われ、28名の尊い命が失われました。この悲劇から4年が経過した今も、被災地の復旧工事は続けられており、一部の道路は通行止めになるなど、住民はいまだに不便な生活を強いられています。道路や河川の復旧は2026年度末までに完了する見込みですが、被災地住民からは「街の将来が見えない」という悲痛な声も聞かれます。

このような困難な状況の中で、伊豆山神社の参道に人々があふれる光景は、とても大切な意味を持っています。災害発生後には、「被災地へ行くのは迷惑ではないか」という自粛ムードが広がりがちです。しかし、熱海や伊豆山地区は観光産業で成り立っており、旅行客が来ないことは、地域経済にとってさらなる打撃となります。

伊豆山神社の参道に集まる人々の足音は、単なる観光行動ではなく、この地域を「応援したい」と願う人々の気持ちの表れに他なりません。この賑わいは、再建の道半ばで苦悩する住民にとって、街に活気が戻りつつあることを示す希望の光となり、未来を築くための活力となっているのです。参道は、個人の試練(健脚)と、地域全体の試練(復興)という二つの物語が重なり合う、特別な場所なのです。

第四部:活気の象徴、伊豆山の祭りと祝祭

伊豆山神社の賑わいは、年間を通じて行われる伝統的な祭事やお祭りの時期に特に盛り上がります。これらのイベントは、地域の歴史と文化を継承するだけでなく、復興への強い意志を内外に示す象徴的な行事となっています。

例大祭:歴史を担う神輿渡御

毎年4月14日から16日に行われる伊豆山神社例大祭は、伊豆山を代表する伝統的なお祭りです。このお祭りの最大のハイライトは、約800段の石段を神輿が威勢よく駆け下り、そして一気に駆け上がっていく「みこし下り」と「神輿の駆け上がり」です。この迫力ある光景は、多くの見物客を魅了し、参道一帯は熱気に包まれます。

2021年の土石流災害後、例大祭は特別な意味を持つことになりました。災害から年月を経て、神輿が6年ぶりに被災地の一部である岸谷地区を巡行したことは、地域にとって忘れられない出来事となりました。この時、町内会長は「若い衆から『岸谷を通りたい』と声があった。前向きな思いで活気を届け、さらなる復興を願う」と力強く語りました。

この言葉は、祭事が単なる伝統行事ではなく、地域の結束を強め、復興への希望を表現する大切な儀式であることを示しています。参道の賑わいは、地域の歴史を再確認し、困難を乗り越えようとする、みんなで心を一つにする大切な時間なのです。

伊豆山納涼花火大会:夜空に輝く復興への光

熱海市では、年間を通じて「熱海海上花火大会」が開催され、多くの人々で賑わいますが、伊豆山地区には独自の「伊豆山温泉納涼花火大会」があります。2025年には、7月27日と8月3日に伊豆山港から約3000発の花火が打ち上げられる予定で、水面に映る美しい光の模様が夏の夜空を彩ります。

この花火大会は、地域住民と観光客が一体となって楽しむ重要なイベントであり、地域を盛り上げる大切な役割を果たしています。例えば、周辺の高級ホテル「熱海・伊豆山 佳ら久」では、花火大会の日に合わせた特別な宿泊プランを提供しており、専用のテラス席から花火を鑑賞できるサービスが用意されています。こうした取り組みは、地域ならではの魅力を最大限に活用し、宿泊客に喜んでもらうことで、復興途上にある地域の経済を支える重要な起爆剤となっています。

| イベント名 | 開催時期 | 賑わいの特徴 | 特筆すべき点と考察 |

| 伊豆山神社 例大祭 | 4月14日~16日 | 約800段の石段を神輿が勇壮に昇降する伝統的な祭事。多くの見物客で賑わう。 | 土石流災害後、6年ぶりに被災地の一部を巡行。これは復興への強い意志と地域の結束を示す象徴的な出来事。 |

| 熱海海上花火大会 | 7/25、8/5、8/8、8/18、8/25(2025年) | 熱海市全体で行われる大規模な花火大会。終了後の公共交通機関が混雑するため注意が必要。 | 伊豆山地区からも観賞可能で、周辺ホテルが花火鑑賞プランを提供している。観光客誘致の大きな起爆剤。 |

| 伊豆山温泉 納涼花火大会 | 7/27、8/3(2025年) | 伊豆山港から約3000発が打ち上げられる、地域に根差した花火大会。 | 熱海海上花火大会とは異なる日程で開催される、伊豆山独自のイベント。地域活性化と宿泊客への訴求に貢献している。 |

| お花見 | 3月下旬~4月上旬 | 境内に植樹された桜が咲き、薄紅色のグラデーションで彩られる 3。 | 参拝と季節の風物詩を同時に楽しめ、観光客を誘致する重要な要素。 |

終章:伊豆山の参道が語る、古くて新しい物語

伊豆山神社の参道に人々があふれる光景は、一つの理由だけでは語り尽くせない、いくつもの物語が重なり合ってできています。

この参道は、源頼朝と北条政子の身分を超えたロマンスが今も息づく、縁結びの道です。また、水と火の力を持つ赤白二龍が強運とご利益をもたらす、神秘的なパワースポットへの道でもあります。

さらに、小泉今日子さんが奉納した鳥居や大河ドラマが呼び込む、現代的な「聖地巡礼」の道という側面も持っています。そして、古くから修験者が修行を積んだ837段の石段は、現代を生きる私たちが心身を清め、自分と向き合うための精神的な道のりとなっています。

しかし、その中でも最も大切なのは、この参道が、2021年の土石流災害から力強く立ち上がろうとする伊豆山というコミュニティ自身の「復興の道」を象徴しているという点です。参道に集まる人々の賑わいは、単なる観光消費ではなく、「地域を応援したい」という共感の気持ちであり、困難を乗り越えようとする不屈の精神が結びついた、希望に満ちた物語なのです。

伊豆山神社の参道が語りかけるのは、古くからの物語の継承と、現代を生きる人々の願い、そして未来を力強く歩もうとする地域の姿です。参道に響く人々の足音は、伊豆山の未来を築くための確かな力となっているのです。