「伊豆山神社に行ってみたいけど、あの長い階段は無理かも…」

「足腰に自信がない家族と一緒にお参りしたいけど、何か良い方法はないかな?」

もしあなたが「伊豆山神社 階段登らない」と検索したことがあるなら、それは決してあなた一人だけの悩みではありません。実はそのシンプルな検索ワードの裏には、現代の日本が抱える大きな課題と、文化や伝統を未来につなげたいと願う多くの人々の切実な想いが隠されています。

この記事では、なぜ多くの人がこのキーワードで検索するのかを深掘りしつつ、皆さんが最も知りたいであろう**「階段を一切使わずに伊豆山神社に参拝するための具体的な方法」**を徹底的に解説します。

この記事を読めば、伊豆山神社の参拝を諦める必要はもうありません。そして、この一つの検索行動から見えてくる、私たちの社会と文化観光の未来について、一緒に考えてみませんか?

第1章 なぜ?「伊豆山神社 階段登らない」その検索に隠された深いワケ

1.1 その検索、あなただけじゃないんです

「伊豆山神社 階段登らない」。この一見単純な検索は、実は現代日本の縮図です。歴史ある場所を訪れたいという純粋な気持ちと、そこにある物理的な壁との間で、多くの人が葛藤しています。これは単に「楽をしたい」という話ではありません。誰もが気兼ねなく文化に触れ、心静かにお参りしたいという、静かだけれど強い「願い」の表れなのです。

この記事は、伊豆山神社を例にとりながら、日本の多くの歴史的な場所が、これからどのようにしてすべての人々を迎え入れていくべきか、そのヒントを探る旅でもあります。

1.2 問題の核心は「階段」ではなかった?

驚くべきことに、この問題の本当の核心は、階段があること自体ではありませんでした。

実は、伊豆山神社には、本殿のすぐそばに約30台も停められる無料の「上駐車場」があり、そこを使えば階段を一段も登ることなく参拝できるのです。

「え、そうなの!?」と思いませんでしたか?

そうなのです。完璧な解決策は、すでに存在しています。それなのに、なぜ多くの人が悩み、検索を続けているのでしょうか。

答えはシンプルです。「その情報が、必要としている人に届いていないから」。つまり、問題は物理的なインフラではなく、**「情報格差」**にあったのです。この事実は、私たちに大切な視点を教えてくれます。時には、大掛かりな工事よりも、正確な情報を分かりやすく伝えることの方が、ずっと早く、多くの人の助けになるのかもしれません。

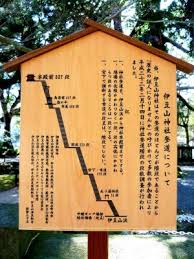

第2章 立ちはだかる837段の壁!伊豆山神社の階段はどれだけ大変?

「階段を登らない方法」を探す気持ちを本当に理解するためには、まずその階段がどれほどのものかを知る必要があります。伊豆山神社の石段は、ただの通路ではなく、訪れる人の前に立ちはだかる壮大なチャレンジなのです。

2.1 数字で見る、そのすさまじさ

言葉で説明するよりも、まずは数字を見てみましょう。

- 合計段数:837段海岸沿いの「走り湯」から本殿まで続く正式な参道は、なんと837段もあります 2。これはもう、軽い登山の域です。

- 高低差:約153メートルこれは、一般的なビルに換算すると約50階建てに相当します。見上げるだけで圧倒されてしまいますね。

- バス停からでも:189段「じゃあバスで行けば楽かな?」と思っても、最寄りの「伊豆山神社前」バス停から本殿まで、まだ189段の階段が待っています。公共交通機関を使っても、決して楽々アクセスとはいかないのが現実です。

2.2 訪れた人々のリアルな声

この階段を体験した人々は、その大変さを様々な言葉で表現しています。「手強い」、「かなりきつい」といった声はもちろん、「翌日はふくらはぎが筋肉痛で大変だった」「途中で息が切れて、諦めようかと思った」など、その身体的な負担は計り知れません。

体力に自信がある人でも、休みながら登って30分以上かかることもあるこの道。心静かにお参りするはずが、いつの間にか体力の限界に挑戦する苦行になってしまうことも少なくないのです。

2.3 安全面での心配も

ただキツいだけではありません。特にバス停から本殿へ向かう一部の区間には、手すりが設置されていない場所があり、石段の高さもバラバラなため、足元に不安がある方にとっては転倒のリスクも伴います。

こうした厳しい現実が、「安全に、そして心穏やかにお参りしたい」と願う人々を、代替ルートを探す検索へと向かわせているのです。

第3章 【完全ガイド】階段ゼロで本殿へ!伊豆山神社への楽々アクセス術

お待たせしました!ここからは、「階段を登らない」というあなたの願いを叶えるための、最も確実で具体的な方法をご紹介します。これさえ知っておけば、もう伊豆山神社の参拝をためらう必要はありません。

3.1 これが結論!「上駐車場」を目指そう

階段を一切使わずに参拝するためのベストな方法は、自動車(マイカーまたはタクシー)で本殿横の「上駐車場」へ直接行くことです。

- 場所はどこ?名前の通り、神社の本殿のすぐ隣にあります。

- 駐車できる台数と料金は?約30台が駐車可能で、しかも料金は無料です。これは嬉しいポイントですね。

- どうやって行くの?カーナビで「伊豆山神社 駐車場」と設定し、本殿に一番近い場所を目指してください。国道135号線から県道120号線に入るルートが一般的です。

- 最大のメリットは?この駐車場を使えば、本当に一段も階段を登ることなく、本殿のある境内に入ることができます。あの837段の石段が、まるで嘘のようです。

3.2 知っておきたい、その他のアクセス方法

「上駐車場」がベストな選択ですが、他の方法についても知っておくと、さらに安心です。特に注意したいのは、駐車場を間違えないことです。

- 【要注意】下駐車場(鳥居横駐車場)バス停の近くにも8台ほど停められる小さな駐車場があります 3。しかし、ここに停めてしまうと、本殿まで189段の階段を登ることになります。「上駐車場」と間違えないように、くれぐれもご注意ください。

- 公共交通機関(バス)熱海駅からバスで約10分、「伊豆山神社前」で降りるルートです。車がない方には便利ですが、こちらも189段の階段を登る必要があることを覚えておきましょう。

- タクシータクシーは、階段を避けたい方にとって非常に心強い味方です。熱海駅から乗車し、運転手さんに**「階段を登らない、本殿横の上駐車場までお願いします」**とハッキリ伝えましょう。約6分から10分で快適に到着できます。

3.3 あなたにピッタリなのはどのルート?アクセス方法比較表

ご自身の体力や状況に合わせて最適なルートを選べるように、情報を一覧表にまとめました。ぜひ参考にしてください。

| アクセス方法 | 出発点 | 必要な階段数 | 所要時間(目安) | 長所 | 短所 | こんな人におすすめ |

| 正式な参拝(徒歩) | 伊豆山海岸(走り湯) | 837段 | 徒歩30~60分 | 歴史と絶景を体感できる、達成感がある | 身体的負担が非常に大きい、万人向けではない | 体力に自信がある方、巡礼体験をしたい方 |

| 公共交通機関(バス) | 「伊豆山神社前」バス停 | 189段 | 徒歩10~15分 | 交通費が安い、駅からアクセス可能 | 階段は避けられない、手すりのない区間も | 予算重視の方、ある程度の体力がある方 |

| 自家用車/タクシー(上駐車場) | 上駐車場(本殿横) | 0段 | 駅から車で6~10分 | 階段を完全に回避できる、最も楽で安全 | 車かタクシーが必要、混雑時は満車の可能性も | ご高齢の方、足腰に不安がある方、小さなお子様連れ、時間がない方 |

| 自家用車(下駐車場) | 下駐車場(鳥居横) | 189段 | 駅から車で6~10分 | 参道入口から雰囲気を味わえる | かなりの階段を登る必要がある、間違えやすい | 車で来て、最後の階段は自分の足で登りたい方 |

第4章 これは日本全体の課題。なぜ「バリアフリー」はもう他人事じゃないの?

伊豆山神社の階段問題は、実は熱海だけの話ではありません。これは、日本全体が「超高齢社会」という大きな変化の波の中にいることを象徴しています。誰もが安心して文化施設を楽しめるようにすること(アクセシビリティ)は、もはや特別な配慮ではなく、社会全体の「当たり前」になりつつあるのです。

4.1 数字で見る日本の「今」

少し硬い話になりますが、今の日本を知るための大切なデータを見てみましょう。

- 驚きの高齢化率2023年、日本の総人口に占める65歳以上の割合は**29.1%**に達しました。これは世界で最も高い数字です。国民の約3人に1人が65歳以上という時代に、私たちは生きています。

- 75歳以上が多数派にさらに、75歳以上の後期高齢者の人口が、65歳から74歳の前期高齢者の人口を上回っています。加齢とともに身体的な制約を感じる人が、社会の大多数になっていくことを示しています。

4.2 年齢と身体のリアルな関係

年齢を重ねると、私たちの身体には様々な変化が起こります。

- 膝への大きな負担階段の上り下り、特に下りる動作は、膝に体重の何倍もの負担をかけると言われています。膝に不安を抱える方にとって、837段の石段は想像を絶する挑戦です。

- 転倒のリスク実は、高齢者の方が家の中で転倒・転落する事故が最も多い場所は「階段」なのです。手すりが不十分で不規則な石段は、大きな怪我につながりかねない危険な場所とも言えます。

4.3 「シルバーツーリズム」という大きな力

高齢者の方々は、日本の観光産業にとって、とても大切なお客様です。時間とお金に余裕のあるこの世代は、国内旅行の主役とも言えます。この「シルバーツーリズム」のニーズに応えることは、社会的な責任であると同時に、観光地がこれからも元気でいるための重要な戦略なのです。

ここで、伊豆山神社が直面する少し皮肉な現実に気づきます。古くから神社を熱心に支え、参拝に訪れてきたのは、まさに高齢者の方々でした。実際に、伊豆山神社を訪れる中心層は50代以上というデータもあります。しかし今、その最も大切な人々が、神社の物理的な構造によってお参りから遠ざけられようとしているのです。

だからこそ、階段を使わないルートを用意し、その情報を広く知らせることは、単なる親切ではありません。それは、長年神社を支えてくれた人々との絆を守り、その文化を未来へつなぐための、絶対に欠かせない大切な務めなのです。

第5章 「苦労してこそご利益が?」伝統と、誰もがお参りできる未来

「楽をしてお参りしたら、ご利益が減るのでは?」

「バリアフリー化は、大切な伝統を壊すことにならない?」

そんな風に心配する声も、あるかもしれません。特に、険しい道を歩むこと自体が修行や浄化の一部とされてきた場所では、この問題はとてもデリケートです。しかし、現代の社会では、アクセシビリティを確保することは伝統の否定ではなく、むしろ**伝統を未来へ受け継ぐための賢明な「進化」**だと考えられています。

5.1 「参道」が持つ特別な意味

神社へ続く「参道」は、ただの道ではありません。鳥居をくぐり、神様の領域へと一歩一歩進むその行為は、日常の穢れを払い、心と体を清める「禊(みそぎ)」の時間とされてきました。伊豆山神社のような長く険しい石段は、その苦労を通じて神様にお会いする準備を整える、大切なプロセスだったのです。

5.2 現代が大切にする価値観:「誰も置き去りにしない」

一方で、現代社会が何よりも大切にしているのは、「インクルージョン(包摂)」、つまり**「誰も置き去りにしない」**という考え方です。体の状態にかかわらず、誰もが文化や精神的な活動に参加する権利を持っている。この理念が、今の社会の基盤となっています。

「伊豆山神社 階段登らない」という検索は、まさにこの現代的な価値観の表れです。「お参りしたい気持ちは誰にも負けない。でも、昔ながらの方法ではどうしても行けない。私にも、神様のもとへたどり着ける別の道はありませんか?」という、尊厳を保ったまま参加したいという強い意志の表明なのです。

5.3 伝統と現代の素敵な共存

大切なのは、新しい楽な道を作ることが、古い道の価値をなくすわけではない、ということです。

837段の石段は、これからも体力と意志のある人々のための、素晴らしい精神修養の道としてあり続けます。それと同時に、上駐車場からのバリアフリールートは、身体的な理由でその道を歩めない人々にも、等しく神様のご神徳に触れる機会を与えてくれます。

これは「どちらかを選ぶ」という対立ではなく、「どちらの道もあっていい」という豊かな共存です。

考えてみてください。おじいちゃん、おばあちゃんが、車椅子に乗ったお孫さんと一緒にお参りできる神社。それこそが、文化的なつながりを未来へと確かに受け継いでいく、最も美しい姿ではないでしょうか。熱海の来宮神社に設置されたエレベーターや、伊豆山神社の上駐車場は、単なる便利な設備ではありません。それらは、21世紀に文化の命をつなぐための、かけがえのない「文化保存装置」なのです。

第6章 周りはこんなに進んでる!観光地・熱海のバリアフリー最前線

伊豆山神社のアクセシビリティ問題は、熱海という観光地全体の大きな流れの中で見ると、さらにその特徴がはっきりとします。周りの人気の観光スポットが、いかにして「誰もが楽しめる場所」へと進化しているかを見てみましょう。

6.1 お手本はここ!「MOA美術館」

熱海を代表する文化施設、MOA美術館はバリアフリー対応の優等生です。車椅子専用の駐車場から入館すれば、エレベーターで主要な展示室へスムーズに移動できます。国宝を含む素晴らしいコレクションを、車椅子でも快適に鑑賞できる環境が整っています。

6.2 絶景も楽しめる!「熱海城」

熱海のシンボル、熱海城もバリアフリーに積極的です。玄関前には専用駐車スペースがあり、スロープを通って館内へ。エレベーターで天守閣の展望台まで上がれば、車椅子のままで相模湾の絶景を一望できます。

6.3 神社だって進化する!「来宮神社」

伊豆山神社と同じく、熱海で人気の来宮神社は、伝統的な場所に現代の技術を取り入れた先進的な例です。なんと、境内にエレベーターを設置し、ご神木である大楠へのアクセスを楽にしました。これは、時代に合わせて変化していくという強い意志の表れです。

6.4 熱海全体が「ウェルカム」な街へ

これらの例からも分かるように、熱海は街全体で「シルバーツーリズム」の重要性を理解し、誰もが楽しめる観光地づくりを進めています。

この状況の中で伊豆山神社を見ると、改めて核心的な問題が浮かび上がります。伊豆山神社の最大の問題は、険しい石段そのものではなく、「階段を使わない完璧な解決策(上駐車場)があるのに、その情報がほとんど知られていない」という情報発信の決定的な失敗です。

物理的な準備はできているのに、情報が足りないせいで「行くのが大変な場所」というイメージが定着してしまっている。これは、神社にとっても、そして「誰にでも優しい観光地」を目指す熱海全体にとっても、非常にもったいない状況なのです。

第7章 まとめ:私たちができること、そして誰もが楽しめる文化観光の未来へ

「伊豆山神社 階段登らない」という一つの検索キーワードから始まったこの旅は、現代日本の社会課題や、文化を未来へつなぐためのヒントを私たちに教えてくれました。最後に、これまでの分析をまとめ、私たち一人ひとりができること、そして社会全体への提言を考えてみましょう。

7.1 これまでのポイント

- 壁の正体: 837段の石段は、多くの人にとって現実的に乗り越えがたい大きな壁です。

- 解決策はあった!: しかし、階段を完全に回避できる無料の「上駐車場」という素晴らしい解決策がすでに存在します。問題は、その情報が知られていない「情報格差」でした。

- 時代の要請: 日本の超高齢社会において、バリアフリー化は特別な配慮ではなく、文化施設が存続していくための必須条件です。

- 伝統は進化する: 誰もがアクセスできるルートを作ることは、伝統を壊すのではなく、むしろより多くの人にその価値を伝え、未来へ継承するための賢明な方法です。

- 地域の課題: 周辺の観光地がバリアフリー化を進める中、伊豆山神社は情報発信の遅れによって、その魅力が十分に伝わっていない可能性があります。

7.2 未来に向けた提案

これらの分析をもとに、それぞれの立場ですぐにできることを提案します。

7.2.1 伊豆山神社へお参りしたいあなたへ

- 計画段階で: この記事を参考に、ご自身の体力や同行者に合わせて、最適なアクセス方法(特に「上駐車場」の利用)を計画しましょう。

- タクシー利用の際は: 運転手さんにはっきりと「階段を使わない、本殿横の上駐車場まで」と伝えましょう。

- 情報をシェアしよう: もしあなたの周りに伊豆山神社への参拝をためらっている人がいたら、ぜひこの「階段を使わない方法」を教えてあげてください。あなたのひと言が、誰かの諦めかけていた願いを叶えるかもしれません。

7.2.2 伊豆山神社と熱海市の観光関係者の方々へ

- 今すぐできること: 公式ウェブサイトのアクセスページを更新し、「バリアフリールート」として上駐車場の情報を写真付きで分かりやすく掲載する。Googleマップなどの地図情報も修正を依頼する。

- 少し先の未来へ: 駅のバス乗り場や階段の麓に、複数の言語で「階段ルート」と「車・タクシー用のバリアフリールート」を併記した案内板を設置する。

- 熱海全体で: 市の公式観光マップや「バリアフリー熱海」のような資料に、伊豆山神社の上駐車場ルートを明確に記載し、「誰もが楽しめるモデルコース」として積極的にPRする。

7.3 最後に:未来は、もっと優しくなれる

「伊豆山神社 階段登らない」という検索は、決してネガティブな言葉ではありません。それは、日本の大切な文化遺産が、これからもずっと、すべての人々にとって開かれた場所であってほしいと願う、前向きで力強いメッセージです。

この声に耳を傾け、物理的な壁と情報の壁、その両方を取り除いていくこと。それこそが、日本の豊かな文化を、誇りと愛情をもって未来へと引き継いでいくための、確かな一歩となるはずです。未来の文化観光は、もっともっと、誰にとっても優しく、アクセスしやすいものになれる。私たちは、その入り口に立っているのです。